ブログをご覧いただきありがとうございます。

離婚時の年金分割手続に必要な「年金分割のための情報通知書」。初めて耳にする方が多いのではないでしょうか?年金分割のための情報通知書は、対象期間等の確認ができる離婚時の年金分割請求手続の必要書類です。

耳慣れない手続でも、サクッと取得請求ができるように解説いたします。

離婚の際の年金分割制度について

離婚した際に、お二人の結婚期間中の厚生年金(標準報酬)を分割しそれぞれの年金とすることができます。

分割する方は、ご自身の保険料納付記録から相手方に分割分を提供した残りの記録で年金額が計算されます。分割を受ける方は、ご自身の保険料納付記録と相手方から分割を受けた記録で年金額計算がされます。

年金分割請求の対象者

・結婚期間中の厚生年金記録がある方

・結婚期間中に平成20年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間がある方

・結婚期間中に厚生年金記録と第3号被保険者期間がある方

年金分割の対象となるのは「厚生年金」です。結婚期間中に国民年金のみであった場合や任意の保険等は年金分割の対象ではありません。

年金分割のための情報通知書の請求方法

情報通知書の請求は、離婚前・離婚後どちらでも行うことができます。お一人での請求も可能です。離婚時の年金分割の検証にも役立ちます。

「年金分割のための情報提供請求書」に必要書類を添えて年金事務所に請求します。

必要書類

1.請求者本人の基礎年金番号通知書または年金手帳等(基礎年金番号を明らかにできる書類)

2.お二人それぞれの戸籍謄本または戸籍抄本(婚姻期間を明らかにできる書類)

3.住民票等(事実婚関係にある期間にかかる情報提供を請求する場合は、その事実を明らかにすることができる書類)

年金分割をした場合の年金見込額

50歳以上の方または障害厚生年金を受けている方で希望される方に、年金分割をした場合の年金見込額を知らせてくれます。

年金見込額の試算をしたい方は、年金分割のための情報提供請求書の「年金見込額照会」を活用してみてください。

情報通知書が届いたら

日本年金機構から情報通知書が届いたら、「年金分割をするのか」「年金の按分割合はどうするのか」検討しましょう。

3号分割の方は、当事者の合意は必要なく按分割合は自動的に0.5となります。

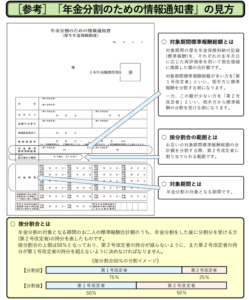

年金分割のための情報通知書の見方

年金分割のための情報通知書には、年金分割の対象となる期間、対象期間標準報酬総額、按分割合の範囲等が記載されています。

☆対象期間標準報酬総額とは

対象期間の厚生年金保険料納付記録(標準報酬)を、それぞれの生年月日に応じた再評価率を用いて現在価値に換算した額の合計額です。

年金分割は、厚生年金保険料納付記録が多い方(第1号改定者)が少ない方(第2号改定者)に分割します。

☆按分割合の範囲とは

年金分割のために、お二人の対象期間標準報酬総額の合計額を分割する際、分割分を受ける方(第2号改定者)に割り当てる範囲です。

按分割合の上限は50%となっています。

日本年金機構HPより

「年金分割をすること」および「年金分割の割合」に合意できたら

年金分割請求手続のためにどのような合意書を作成するのか検討し、次のいずれかの書面を準備します。

・年金分割の合意書

(日本年金機構HPよりダウンロード)

・公正証書

・公証人の認証を受けた私署証書

「年金分割の合意書の場合」は、離婚後にお二人揃って年金事務所にて請求手続をしなければなりません。年金分割手続を1人でしたい方、離婚後の相手方の協力に不安がある方は公正証書の作成がお勧めです。

まとめ

「年金分割のための情報通知書」は離婚前に1人でも請求可能です。請求から受取りまでには時間がかかりますので早めの準備をお勧めしています。離婚時の財産分与に期待できないとお考えの場合でも、年金分割をして仮に20年受給できるとしたら大きな財産分与になるのではないでしょうか?離婚時の準備にお役立ていただけたら幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました。